期間限定!ファブラボ小豆島(二日目)

2014.12.14

さて、期間限定ファブラボ小豆島の2日目。紹介させていただくのは、わたくし白石です。

私は主に美術の分野で活動しており、虹を作るための装置や、スクーターを改造した二足歩行ロボなど、実際に稼働する作品を作っています。また、その作品を社会にインストールする過程や影響に興味があるため、美術館やギャラリーでの発表だけでなく、街に出てパフォーマンス行うなどいろいろとやってきました。

私は、ファブラボ北加賀屋の共同設立者でもあるのですが、”デジタルファブリケーション機器を多種多様な人たちが使えるようになった時、どのように使われていくのか、そこでは何が生まれていくのか自分の目で見てみたい!”というのが立ち上げに関わった最大の動機です。

このようなことに関心がりますので、向井さんからの「小豆島での小さな社会実験してみませんか?」という言葉には二つ返事で「面白そうですね!」と意気投合。一週間の滞在制作に向かいました。

二日目はあいにくの雨。エリエス荘から車に揺られ20分ほどで着いたのが、小豆島に来て第1回目のワークショップ会場となる池田小学校です。 小豆島の池田地域にあるこの小学校は全校生徒173名の学校です。今回のワークショップは6年生31名と一緒に「3Dスキャナー・3Dプリンターを使って人文字を作ろう」というもので、学生さんに自分のシルエットが文字の一部になるようにポーズを取ってもらい、キネクトを使って全身を3Dスキャン。そのデータをCADソフトでレリーフ状に加工・合成し3Dプリンターで出力する予定です。今年の夏に兵庫県美術館で開催させていただいた”サインラボ”というワークショップの内容をアレンジしたものです。

到着後、校長先生に挨拶を済ませ、図工室に機材を運びこみ準備を始めました。 スキャン撮影用ステージを作り、機材を配置、パソコン操作する様子を見られるように、プロジェクターを設置して準備完了。授業スタートです!

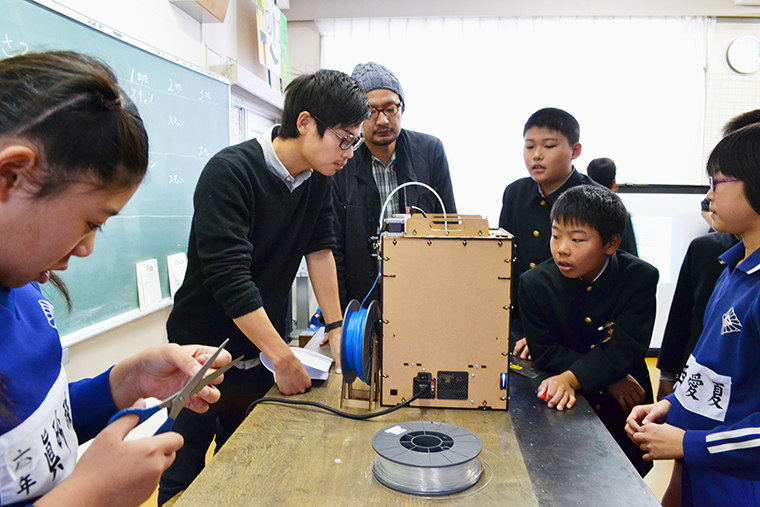

6年生が入ってくると教室はぎゅうぎゅうになりました。担任の先生や校長、視察の教育委員会の方々、記者も教室に入り、すごい熱気です。そして騒がしい!しかし、担任の先生の一声でみんなきちんと整列。津田さんからファブラボの説明や機械の説明を静かに聞いていましたが、班ごとに分かれスキャンをしますよー!と言った途端、皆元気よく制作が始まりました。

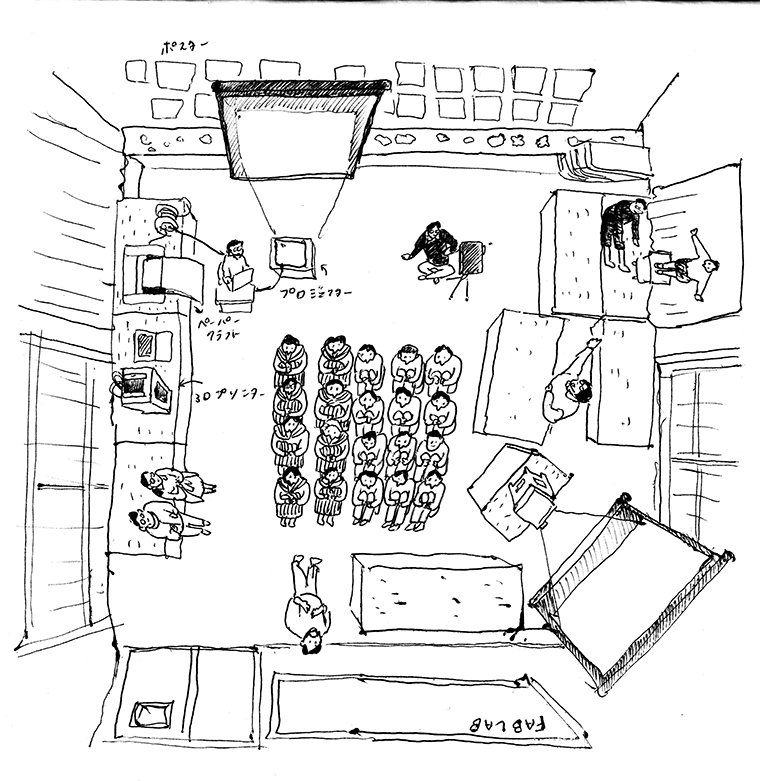

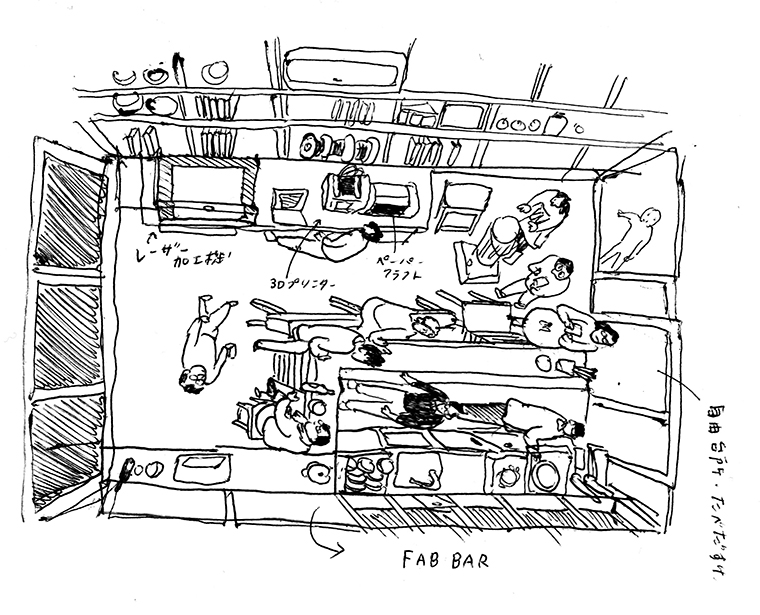

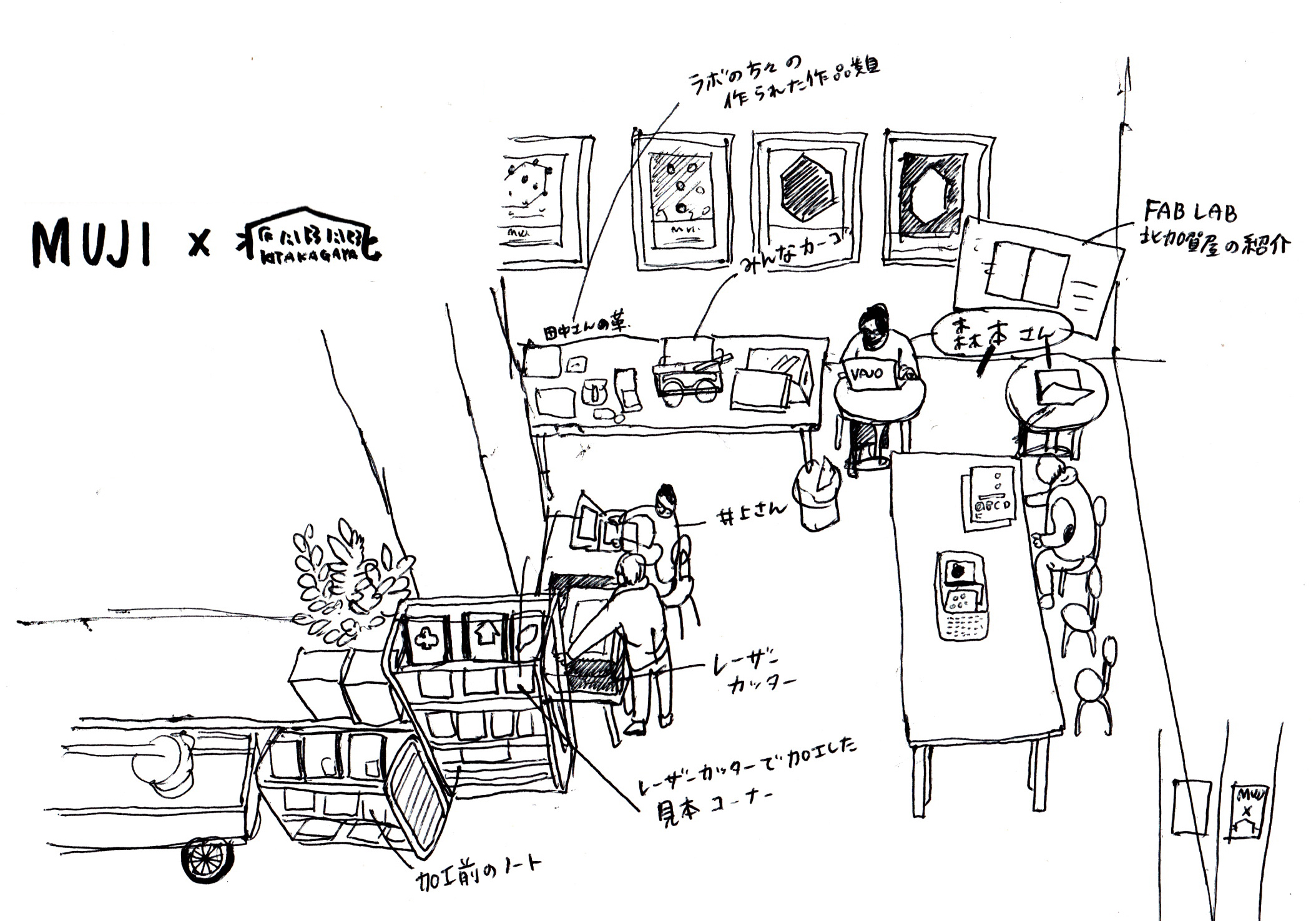

出張WS時の図工室俯瞰図

今回のお題は「いちばんをめざせ いけだっこ」。班ごとに役割を振りわけ、どのようにしたらうまく人文字を作れるか考えながらスキャンしていきます。簡単な文字は二人で並びながら、複雑なものは合成することも考えながら部分的に撮影します。椅子を使ってみたらとか、後ろから手を出してみたらとか、水を入れたペットボトルに隠れて撮ってみたらとか(水の入ったペットボトルは、キネクトから照射される赤外線パターンを透過・屈折させるため、その部分のデータは欠損します)、いろいろな工夫が溢れてきます。

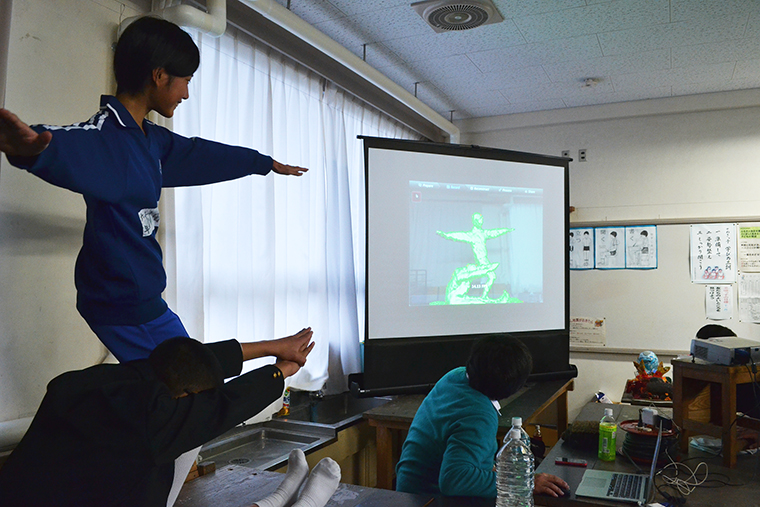

キネクトでの3Dスキャンの様子。画面を確認しながら、全身を使って文字を作ります。

スキャンや合成の作業をしているあいだ、ファブラボ小豆島(仮)のメンバーは班ごとにアドバイスや、機材のデモンストレーションなどをして授業を盛り上げてくれていました。そして、全員分のスキャンと出力用データの制作を終わらせ、3Dプリンターが稼働し始めるのを見届けたところで授業終了です。

自分の体で作った形が、データとしてPCの中に取り込まれ、短い時間で目まぐるしく変化する様子はなかなかダイナミックです。このようして完成した自分の面影が残るポリゴンデータには、照れ臭さや愛着などいろいろな感情が湧いてきます。実際に自分で機材を使ってみることにより、そんな小さな感動を積み重ねていってもらえたら、ものづくりが今以上に楽しくなると思っています。

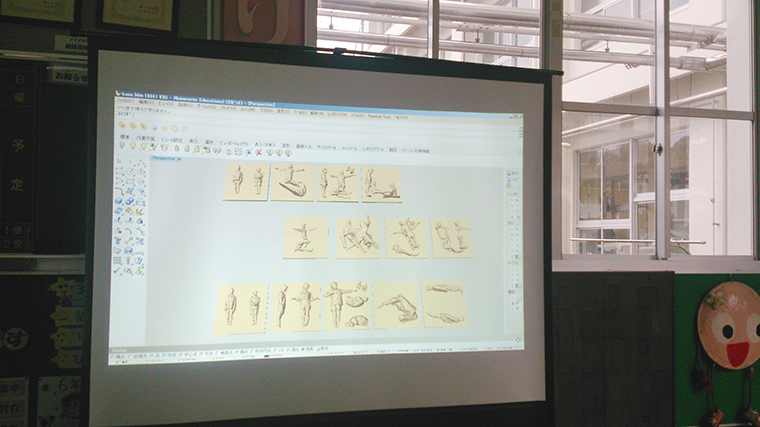

制作した3D出力用データ

その後給食に参加させてもらい、給食時間の放送で羽ばたき飛行WSの紹介、昼休みには飛行機のデモフライトを行いました。帰りがけに3Dプリンターの制作風景が見られるように玄関に機材設置たり、参加した6年生に自分がポーズをとった3Dデータのシルエットを、お土産用シールにして持って帰ってもらう準備をしていたら、あぁっっっっっという間に下校時刻です。

下駄箱前の人だかりの中、ウィーン、イーン、ミーン…と動き続ける3Dプリンターを、授業に参加できなかった他の学年の子達も食い入るように見ています。「まだできないの?」という問いかけに「まだまだだよ」と答えるとワーッとどこかに行ってしまうというくだりを十数回繰り返し、やっと2文字出力し終えたのは17時過ぎ。残りの11文字は滞在中に制作しお渡しすることになっていたので、急いで”FabBar”の準備に移りました。移動途中にビールを仕入れ、30分遅れで”FabBar@小豆島”グランドオープンです!

出力中の3Dプリンターを興味深そうに眺める

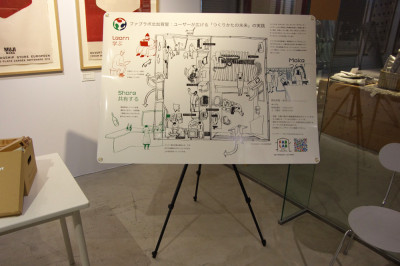

“FabBar”は2013年の瀬戸内芸術祭の作品として制作されたUmaki campで開店しました。いつもはキッチン設備や本棚、作業テーブルが置いてあるスペースに、新たにバーカウンターとデジタル工作機器を配置してお客さんを迎えます。

ファブラボはそこに関わる地域の人たちの手によってカタチがつくられます。そして、そのカタチを構成する要素のひとつとして、その土地にある資源が挙げられます。 木の多いところであれば、木材を使い、金属が手に入りやすければ、その加工方法を学ぶ。土地の資源と繋がることは、ストレスの少ないものづくりをするための一つの方法です。 小豆島は食材の豊かな土地です。オリーブ、醤油、そうめん、佃煮、お魚などなど、枚挙に暇がありません。

そして、この潤沢な食料資源を使って何かをするということをテーマの一つに据えてみませんかという提案を、向井さんからいただいていました。 デジタルファブリケーション機材を使って食材を直接加工する方法、関係するアイテムや製造過程、新たなビジネスモデルなど検討できる要素は沢山あります。食材がメディウムとなり人や物の交流が生まれれば、アイデアが連鎖して新しい可能性が見えてくるかもしれません。

“ファブラボのクリエイティブな雰囲気を作るのに一番大事なのは、いい音楽(Good Music)と美味しい料理(Free Food)だ”と言われていますが、まさにその通りだと思っています。

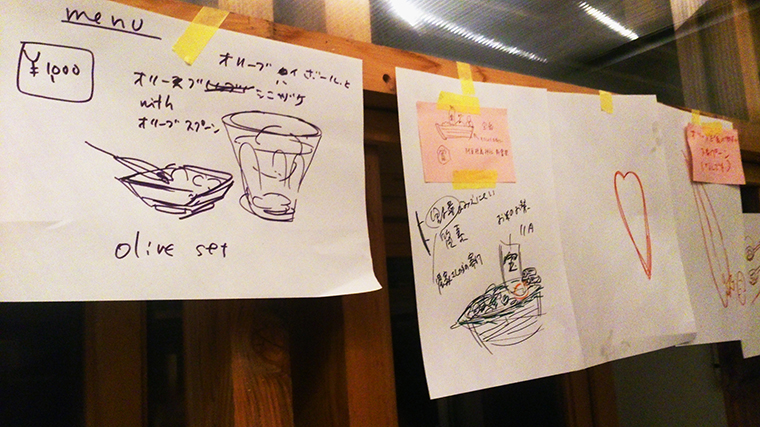

また、小豆島には、「作りすぎた食べ物を助けると思って食べるのを手伝ってください」という意味の”たべだすけ”という言葉があります。予算の限られるこのバーでは”たべだすけ“の仕組みを取り入れ、飲み物は有料、食事とデジタルファブリケーション機器の利用は無料。その代わり来られるお客さんに”たべだすけ”でもってこられる食材があれば持ってきてくださいというお願いをしました。

FabBar俯瞰図

初日の食材は我々が用意したものしかなく心許なかったのですが、岩ちゃん(昨日ご自宅に伺った)が新漬けを持って登場!超絶美味しいオリーブをつまみにするとビールも進みます。

ビールを飲みながら話をする中で、”オリーブを食べるときの食器”の話題が出てきました。 オリーブについてくる爪楊枝食べづらくないですか?という話の流れから改善策を考え、すぐに”試作品を作ってみよう”となるのがFabLabのよいところです。ちょうどよく3Dプリンターもモデリングソフトもデータを作れるオペレーターもバーにあります。モチーフはオリーブの葉にしようということで即スケッチを描きます。イメージが形になると意見も出やすく、話も尽きません。オリーブの葉には突然変異でハート形になるものもあるということがわかると、その情報はすぐにデザインに反映され、開発どんどんは進みます。3Dモデルのデータが完成しプリンターで出力してみようというところで、この日は閉店時間を迎えました。

オリーブ用の食器の開発以外にも、地域のお祭りで使用する宝船の相談や、オリーブハイボールなる美味しいお酒の情報など、いろいろなお話が飛び出しました。

お酒を飲みながらの話し合いはアイデアの連鎖が続きます

キッチンの持つ実験室的な雰囲気、バーの中で飛び交う思いつきのアイデア、デジタルファブリケーション機器の加工スピード、そしてウィットに富んだトークが重なり合い、気がつくとアイデアがどんどん物質化されていました。ラピッドプロトタイピングの実践ここにありという感じです。

しかし、このような素晴らしい状況は偶然できたものではありません。向井さんが、地域おこし協力隊として島に移住して1年、多様な活動をされて地盤を固めてくれていたからこそ、我々のような外部からの訪問者も大きな障害なく企画をスタートできたのだと思います。

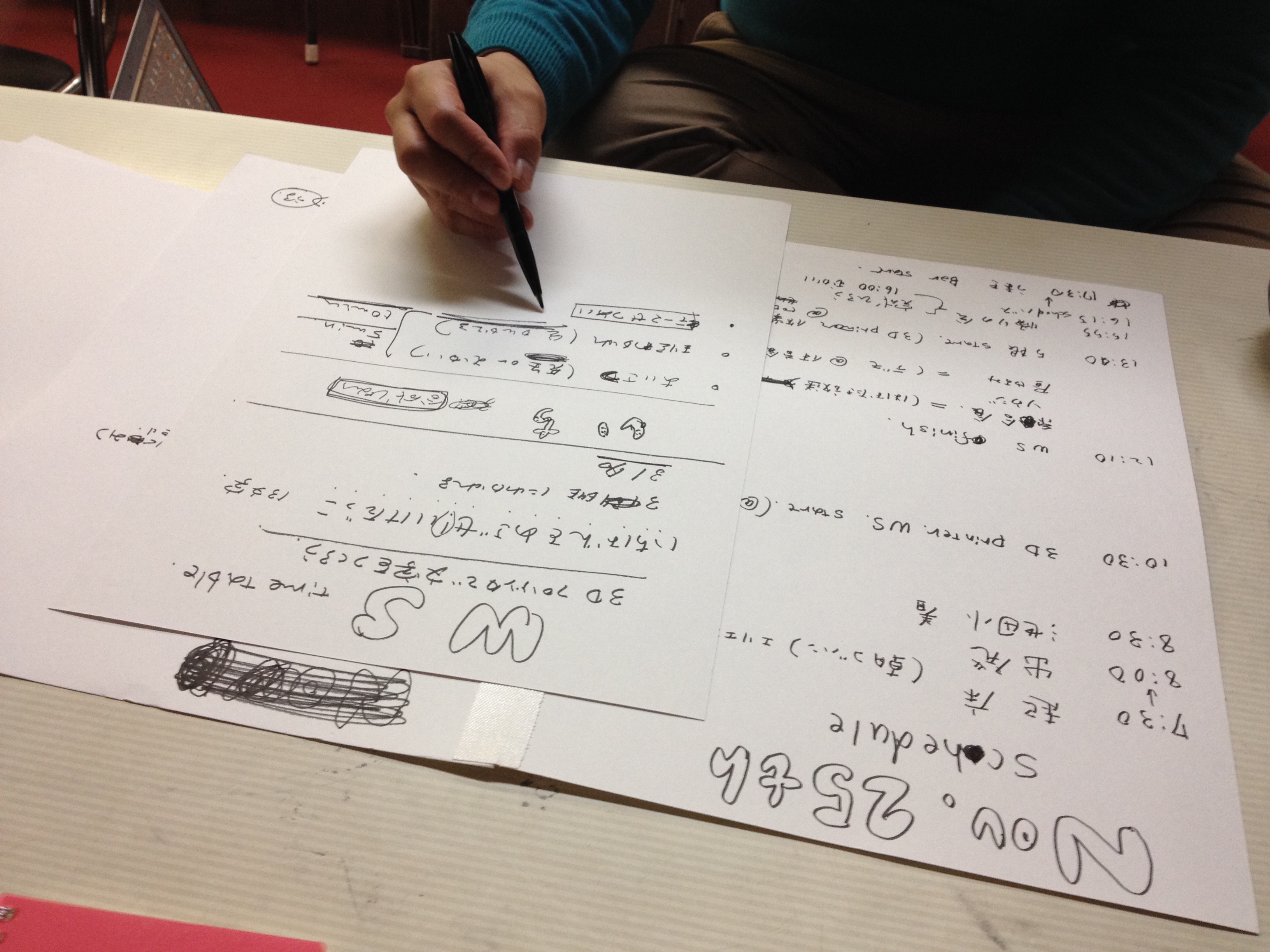

バーで書かれたスケッチ

この日の夜もバーの会計や振り返り、明日の打ち合わせを行っているうちに、すっかり深夜になってしまいました。さてさて、長かった2日目もここでおしまい。 この先、バーでスタートしたアイテム開発はどうなるのでしょう?また、向井さんはまだまだ紹介したいものがたくさんあるようです。この続きは3日目担当の吉岡(英)さんよろしくお願いします!では、また明日。

illustration: Rie Mochizuki

Photo:Kanoko Yoshioka

Hidetoshi Yoshioka

期間限定!ファブラボ小豆島(初日)

2014.12.13

こんにちは!ファブラボ北加賀屋メンバーの津田です。

2014年11月24日(月・祝)から30日(日)までの一週間、瀬戸内海の小豆島に、期間限定のファブラボ小豆島がオープンしました。主催はUmaki camp(後ほどご紹介します)、共催は小豆島町。そして今回、協力としてファブラボ北加賀屋のメンバー有志8名が関わりました。今日から一週間、その参加メンバーによるリレー形式のレポートをお届けしたいと思います。

初日のレポートは僕が担当します。その前に簡単に自己紹介をさせていただくと、いま僕は大学助教として研究・教育活動に取り組むかたわら、ファブラボ北加賀屋には共同設立者としてその運営に関わっています。ここ十数年は地域・分野・背景など多様な背景を持つ人々が集まる場をつくることに一つの関心を抱いています。瀬戸内国際芸術祭に関わっている友人が沢山いたことから、小豆島には昨年の「お日待ち」以来かれこれ4回ほど訪れていましたが、ほぼ一週間も滞在するのは初めて。今回この地域にどのような場が生まれるか、期待しながら途に就きました。

今回の企画の発起人は、小豆島町地域おこし協力隊であり、Umaki campを運営している向井達也さん。小豆島に移住する前は、コーポ北加賀屋に一緒に入居している建築設計事務所ドットアーキテクツのスタッフでした。Umaki campは、瀬戸内国際芸術祭2013の出展作品として、誰もが「建てる」ことに参加できる建築というコンセプトのもと、ドットアーキテクツの設計・施行によってつくられた場所です。制作期間は約4ヶ月、その間ほぼ島に滞在しながら制作を担当したのが向井さんでした。その後Umaki campは行政が関わりながらも定めすぎないルールに基づいて、誰でも使うことができるキッチンやワークショップ会場として運営され、自然と人が集まる場となっています。

実は昨年から小豆島にもファブラボを設立したいという声は既にありました。僕のところにも個別にはご相談いただき、その都度お話をしてきました。しかし、ファブラボはその運営方法に確固としたカタチが決まっているものではなく、その地域に暮らす人たちの手によって地域ごとにカタチが決まってくるものです。小豆島には、どんなカタチが適しているか。どうやってつくっていけばいいか。そして、そもそも本当に必要なのかどうか。実際に地域の人たちと社会実験しながら、一緒に考えるほかありません。そこで、向井さんのお声がけのもと、まずは一週間、期間限定でファブラボをオープンしてみようということになりました。今回の企画に寄せる想いとして、向井さんの案内文を以下にご紹介します。

今回のイベントは一過性のイベントではなく、小豆島の、四国の、物づくりに関わる人たちを結ぶスタートラインです。

FabLabの機械は魔法の道具ではありません。「発想をもった使い手」も必要だし、「新しいことを応援する人」も必要です。市民による立ち上げの、市民による工房でなければなりません。単なる道具ではなく、市民工房という考え方です。

“3Dプリンタ”や“電子工学”に少しでも興味をもつ人に来てもらいたい。皆様熱い支援を、小豆島に、四国全土に知れ渡る為の広いシェアを、お願い致します。

そして私には関係がない、と思っている “あなた” に来て頂けるように映画上映やバー、ワークショップなど様々な切り口を用意しています。オタクな世界ではなく、日常を楽しく、便利に、ユーモラスに変える始まりです。

FabLab小豆島が成立するかどうかはあなたにかかっています。

皆様ご協力ご支援、よろしくお願い致します。

初日の24日(月・祝)、白石さん、井上さん、吉岡さん夫妻、津田の5名が坂手港から小豆島入りしました。会期中滞在したのは坂手港近くのエリエス荘という施設。瀬戸内国際芸術祭を機に、宿泊・交流・作品制作の拠点として活用されている公営の施設です。僕たちも会期中、宿泊だけではなく、地域の方との交流や作品制作の場の一つとしてエリエス荘を使用させていただきました。初日は到着後、まずは各々部屋に荷物を置き、そうそうにUmaki campに向かいました。Umaki campに到着してから少し時間があったので、向井さんの案内のもと、その周辺の馬木地区・醤の郷を散策。散策中に訪れたのは、岩ちゃん(石井岩男さん)のお宅です。フレッシュなオリーブオイルやオリーブの新漬けをご馳走になりながら、オリーブ講座を受けました。オリーブの生育を人の年齢に例えながら話す岩ちゃんのオリーブ談義はとても分かりやすく勉強になります。岩ちゃんには二日目以降ほぼ毎日お世話になることになります。

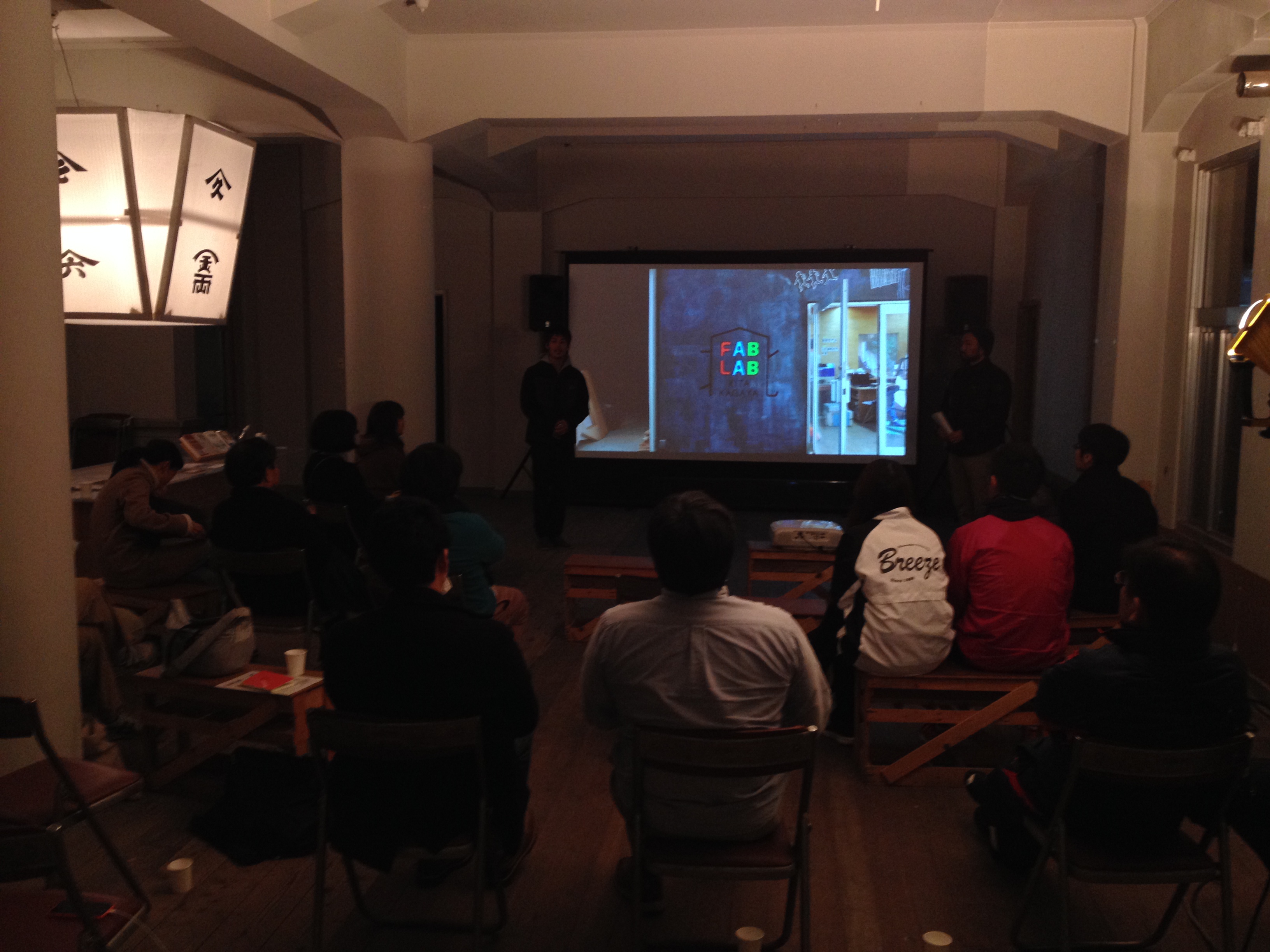

初日の企画は「Theater」、関連ドキュメンタリー映画の上映会です。会場の旧醤油会館に移動し、仮設の映画館にするため、大きめのスクリーンやプロジェクタを設置し、醤油瓶用の木箱をならべて椅子にします。映画上映の準備を終えた僕たちは、ファブラボ小豆島準備室(仮)の方々との顔合わせを行いました。ITエンジニアの方、工務店の方、町議員の方。小豆島でファブラボに関心のある方が、同じ場に会して議論しはじめる。映画の幕が開ける前に、ファブラボ小豆島の幕が開けました。

今回の上映会は2本立て。19時から「Maker」、続いて20時過ぎから「Making, Living, Sharing」を上映しました。「Maker」は、アメリカにおける Maker ムーヴメントの現在を描いたドキュメンタリー映画です。Makerムーヴメントを先導する多数のキーマンたちの取材を通じてわかりやすく紹介しています。一方、「Making, Living, Sharing」は、ノルウェー出身のイェンス・ディヴィク氏が、約2年間にわたって世界各地のファブラボを自ら訪ね歩き、撮影した映画です。アイデアをオープンにすることで、ものづくりの可能性が広がっていく様子が描かれ、次世代の産業や製品開発のあり方を示唆しています。

少し趣の異なる2つのドキュメンタリー映画。上映後に町の人たちから感想をお伺いしたところ、特にファブラボを今回の企画で初めて耳にした方たちにとって「Maker」の話は自分たちとはどこか遠い世界のように感じ、一方「Making, Living, Sharing」の話は鎌倉の事例もあり身近な世界のこととして感じられたようです。これは映画に限ったことではなく、ファブラボのことを多くの人たちにとって身近なこととして感じてもらうためには僕たちももっといろいろな試行をする必要がありそうです。

映画上映がおわり、エリエス荘に戻った僕たちは、2時頃まで翌日の準備をしました。初日はここまで。二日目のレポートは白石さんです。

無印良品グランフロント店ワークショップ報告

2014.11.29

こんにちは。番頭の森本です。

先般ご報告した通り、11/22,23に無印良品グランフロント店でレーザーカッターを用いてオリジナルノートを作るワークショップを開催しました。

簡単ですが、その時の様子をご報告します!

今回のWSでは、あらかじめ用意した文字やイラストのデータを組み合わせて、表紙のデザインを考えてもらいました。

参加者の方に、サンプルシートを見ながら紙に描いてもらうという、いたってシンプルな方法です。

サイズ、傾きは自由に変更可能。

文字、イラストの個数も制限なしです。

オーダーシートを元に、高速でデザインデータを作成するという、やや力技的な方法。

案の定、加工待ちのノートが溜まっていく有り様。お待ちいただいた方には大変申し訳なかったです。

できあがりはこんな感じ。

ハイセンスな方多しです!

デザインを考えてもらい→データを作成し→加工する、までの流れは、今後いろんな方法を考えていきたいなと思っています。

完全にMUJIさんのパワーだと思いますが、途切れる間もなく沢山のお客さんに来ていただけました。

ウェブのイベント告知を見て来られた方より、当日買い物に来た流れで、参加された方のほうが多かったように思います。

初日が結構大変だったので、2日目は松本さんにヘルプを依頼。助かりました!

初日終了後、「忙しすぎて、めっちゃ汗かきましたわー。スポーツみたいっすねー。」と言いながら、翌日タートルネックのニットを着てくる井上氏。

サンプルとして陳列していたノート。

「えーめっちゃかわいいねんけどー!」という、黄色い声が何度も聞こえました。

ダッシュで駆け寄りたい衝動を抑えつつ、オペレーション作業に集中。

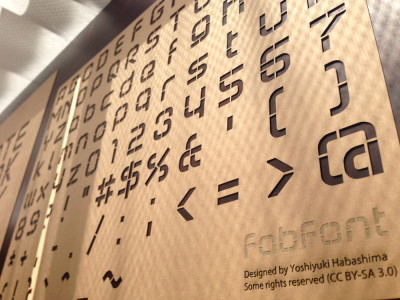

今回のワークショップで用いたお馴染みのファブフォント。

ヘビーユーザーの方はお気づきかかもしれませんが、このサイン用にフォントを一部改変しています。

改変後のデータは、CCライセンスに則り後日公開します。

ラボの展示もなかなか好評。

こちらも「かわいい~」コールが連発でした。

先ほどと違い、このエリアはPCで作業してる場所のすぐ横だったので、たまに猛ダッシュで駆け寄りました。

おそるおそる触られるファブビークル顔モデル。

優しい子だ!

今回の展示の為に再生産したラボポスター

今回の展示の為に再生産したラボポスター

掲示方法が秀逸!(白石さん製作)

掲示方法が秀逸!(白石さん製作)

あまりガチャガチャさせたくないという意図はあったものの、もうちょっと説明的な要素を用意しておいてもよかったかもしれません。

お話した方の中で「以前コーポの前まで行ったけど、怖くて入れなかった」という女性の方がいました。

それはまた別の問題かもしれませんが、このようなあと一歩踏み込めなかった方にラボの中身を覗いていただけたのはヨカッタなと思います。

ちょっとしたご縁から、ここまで発展した今回のイベント。

多くの方にご参加いただいた上、皆さん出来上がったノートを見て、もれなく喜んでいただけたので、

すごい手ごたえを感じました。

FABの世界にまだまだ可能性を感じる一方、もっと広くわかりやすく発信していく必要があるなと思いました。

今後も気軽にものづくりに触れてもらうイベントして、定期的に行っていきたいと考えています。

「MUJI×コーポ北加賀屋」行ってきました!

2014.11.24

先週の土日に無印良品グランフロント店でファブラボ北加賀屋の森本康平さんがワークショップを開催していました。生憎、私は日曜の7時近くに行ったのでワークショップは終わった後だったのですが大盛況の様で森本さんと井上さん(ファブラボ北加賀屋)がひたすらワークショップでオーダーされたデータ作りとレーザーカッターを使ってノートに加工をしていました。先日お会いした㈱LDF代表の夏山一彦さんもいらして加工の手伝いをして下さっていました。

私が訪れた時もワークショップは既に終わっていても子供達が作りたそうにしていました。確かに私も小学生、中学校、高校の頃は、ノートや筆記用具などの持ち物に個性を出す事に力をいれていたのでもしレーザーカッターが身近にあったとしたらどうなっていただろうなと思いを馳せます。レーザーカッター使う工作の授業とか楽しそうです^^

私が訪れた時もワークショップは既に終わっていても子供達が作りたそうにしていました。確かに私も小学生、中学校、高校の頃は、ノートや筆記用具などの持ち物に個性を出す事に力をいれていたのでもしレーザーカッターが身近にあったとしたらどうなっていただろうなと思いを馳せます。レーザーカッター使う工作の授業とか楽しそうです^^

『クリエイティブシェアトーク・奈良』行ってきました!

2014.11.21

近鉄に乗って奈良まで行ってきました!初、奈良です!(中学校の頃に修学旅行でも鹿がいる公園に行きましたが殆ど忘れてしまっているので無効として)電車に乗りながら景色を観てたのですが不思議ですね、凄く面白かったです。京都に行く時の景色、和歌山に行く時の景色、山口に行く時の景色、それぞれ全然違くて、電車に乗っているだけで面白い!奈良駅に着いてからもコンセプトボードが掲げられている定食屋さんや使われていない屋根裏部屋に作ってしまった雑貨屋さんみたいなお店があったり、市民が提案して作り上げている感じのお店が多くて「良いな」って思いました!またじっくりみたい!

近鉄に乗って奈良まで行ってきました!初、奈良です!(中学校の頃に修学旅行でも鹿がいる公園に行きましたが殆ど忘れてしまっているので無効として)電車に乗りながら景色を観てたのですが不思議ですね、凄く面白かったです。京都に行く時の景色、和歌山に行く時の景色、山口に行く時の景色、それぞれ全然違くて、電車に乗っているだけで面白い!奈良駅に着いてからもコンセプトボードが掲げられている定食屋さんや使われていない屋根裏部屋に作ってしまった雑貨屋さんみたいなお店があったり、市民が提案して作り上げている感じのお店が多くて「良いな」って思いました!またじっくりみたい!

そんな場所で「接ぐ」をテーマにfablab北加賀屋の津田和俊さんと西尾美也さんの対話を聞きに行ったのですが凄く良かったのです!!

津田さんの話は神戸アートビレッジセンターで行われた地域交流プロジェクト「hanaso」でも聞いていたのですが対話する人が違うだけで全然違う内容になるのですね。新鮮で話を聞いているだけでワクワクしました。現代美術家の西尾さんは、服を使って表現していこうと考え始めた頃、世の中に既にあるファッションと呼ばれるモノとは自分のやりたい事が当てはまらないと感じ、自分で作り出す事を始めたと仰っていて「本当にそうだな」っと改めて考えさせられました。世の中に自分の求める答えがあると信じるのではなく、「なさそう」と判断し新たな分野を開拓する選択。消費するを前提に選択するのではなく、生産する事も選択肢にあるという場としてのファブラボが存在していると思っていたので津田さんの話と西尾さんのお話は違う分野ではあるけれど凄く近くて面白い。

まだまだメモした事は一杯あって考えたい事も一杯あるけれど、ゆっくり考えて行こうと思います。

西尾さんの服装、全く何のブランドでもないそうですが格好良かったです。お金がなければ素敵なお洋服は我慢しかないと、思っていましたが選択肢が増えました!

西尾さんの服装、全く何のブランドでもないそうですが格好良かったです。お金がなければ素敵なお洋服は我慢しかないと、思っていましたが選択肢が増えました!