【番頭リレーブログ#11】ちょっとした日用品作り

2016.08.20

FabLab北加賀屋の新人番頭の萩原です。

仕事は元々システム作りをしていました。ラボでは3DプリンタやCNCを使った小物作りに挑戦しています。

メイカー達によって次々と新しいものが作られていますが、

今日は日常の小さな「つくり」を紹介しようと思います。

・不便だから改善する「リモコン信号反射板」

エアコンのリモコンを操作するとき、壁からいちいち取り外すのが面倒だったため作りました。

3Dプリンタで出力してアルミホイルを巻いています。

不便なものごとをちょっとの改造で便利にできるのがFabの魅力です。

・壊れたら修復する「壊れたトレイの修復」

写真の工具セットは小学生の時に初めて買った自分専用の工具でした。

大事に使っていましたが、長年の使用でトレイがボロボロになってしまいました。

元の形を推測しながらCADで新しいトレイをモデリングし、3Dプリンタで修復したものがこちらです。

(よく使うニッパーは専用のキャップをつくってちょっと使いやすくしました)

全く新しいものを作るだけではない、日常生活に根ざした「つくり」も大事にしていきたいと思います。

【番頭リレーブログ#10】生木から作る超アナログものづくり

2016.08.16

番頭の根津です。

Fablab北加賀屋を知ったのは2~3年前だと思います。仕事で、製品の作製方法を調査しているときに、3Dプリンターと言うもので自分の設計した立体物が作れることを知りました。試作品を作るのにいいのではないかと思って調べてみると、Fablabというのがあり、3Dプリンターが使えるようだということがわかりました。しかし、結局仕事で使うことなく、頭の隅になんかひっかかっていたもの、Fablabに関わることはありませんでした。そんな時、番頭さん募集と言う記事を見つけ、関わるならガッツリ関わってみようと思い、今に至ると言う感じです。

私の活動を紹介します。

木は種類によって、硬い木、軟らかい木、色の濃いもの薄いもの、木目の違い、匂いの強いものなど、自然の多様性を身近に感じることのできる素材です。また、入手も容易で扱いやすい。素材として、木は非常に魅力的です。Fablabでも、例えば、MDFをレーザー加工機でカットして小物を作ったり、レーザーパワーを下げて表面に模様を描かせたり、小型CNCで立体彫刻を作ったり出来ます。また、大型CNCでは家具を作ることもできますし、3Dプリンターでも、木と樹脂を混ぜたフィラメントで、木の造形物を出力可能です。

普通木工では、製材された木材を使用します。製材は、非常に時間と手間のかかる作業です。なので、私たちは製材された木材を購入しています。しかし、昔は切った生木を直ぐに加工していました。乾燥による経年変化があり、工業製品としては不適切なので、こういった技術は廃れていきました。近年欧米を中心にこれが見直されグリーンウッドワークと言う名前で技術が復興されています。日本でも、岐阜の森林文化アカデミーの久津輪氏を中心にグリーンウッドワークの普及活動をしています。

Photo: Facebook 久津輪 雅

グリーンウッドは、生木のことで、切って直ぐに加工できます。生木は、水分を含んでいて、軟らかく加工しやすいです。使っていくうちに、経年変化はありますが、それが工業製品にはない味わいになります。また、その経年変化を利用して、椅子など接着剤など要らずに作ることができます。

グリーンウッドワークでは、削り馬に木を挟んで、銑と言われる道具で加工していきます。削り馬は、ハイジのお父さんも使っています。

また、お皿などは、轆轤を使います。足で、轆轤を回して、刃物で削ります。現在でも電気式ですが、木工旋盤が使われています。足踏み式は、欧米で発達しましたが、日本では手回しの轆轤が使われていました。江戸時代まで、木地師と言われる木工を生業にした民が、各地を木を求めて流浪していました。ジブリの映画かぐや姫にも描かれています。移動しながらだったので、大型の道具は発達せず、小型の手回しを使っていたようです。

Photo: Facebook 久津輪 雅

木はどんなものでも、利用できます。間伐材や剪定した枝、大きな木でも、大丈夫です。色々なものができますが、いくつかご紹介します。初めて、グリーンウッドワークで作った、ウソ。菅原道真を守った鳥として、各地で作られています。スプーン。実用的で手作りの良さを実感できます。

Fablabとは違い、電気も使わない超アナログな活動を紹介しました。これから、fablabの装置と組み合わせていったりと、オリジナルな活動に拡げていけたらいいなぁと考えています。

【番頭リレーブログ#9】ラズベリーパイでモノ作り

2016.08.05

番頭の西嶋です。Fablab Kitakagaya 電子工作チーム「えんや」の 「ラズベリーパイ」チームで主に活動しています。電子工作は学生のころ少しやってましたが、社会人になって以来ずーっと遠ざかっていました。

(ラズベリーパイ)

しかし、変化は訪れました。きっかけは、2012年末くらいに入手した名刺サイズのPC「ラズベリーパイ」でした。普通のPCと違って、I/Oピンがいっぱい出てて、センサーや表示器などをつなげば、プログラムで制御することができます。ネットワークが普通に使え、膨大なオープンソース資産が利用できます。しかも、小さくて安い!。とうとうパンドラの箱を開けてしまったようです。製作欲を掻き立てられて仕方ありません。モノが溢れている時代といいますが、本当に自分が欲しいモノは売ってません。だからこそ作る意義があるし、作るって楽しいじゃないですか。以下、これまでのラズベリーパイを使った主なモノ作りを紹介します。

(第1号:「にこちゃん」)

製作第1号は、「にこちゃん」しゃべる温度計です。ラズベリーパイがケースの中に入ってます。センサーの温度と湿度データから不快指数(暑さ指数)を計算して、8x8の2色(赤と緑:両方点灯で黄色)マトリックスLEDの顔で表現します。顔の輪郭が湿度で、最初が緑で一周で20%、次の黄色が一周で40%、その次の赤が80%。

暑さ指数が上がると、顔の表情が変化するとともに、「今日も暑いね~」、「熱中症に注意しましょうね」、「熱中症になるで」などと録音した娘の声がしゃべりだします。逆に、涼しくなると「エアコンいらんでー」と怒られます。データはグラフ化され、スマホで見ることもできます。熱中症対策と節電に結構いけてるんじゃないかと?

ラズベリーパイのお勧め言語は、Pythonなのですが、当時は、まだPythonを知らなかったので、PHPでプログラム作成。今まで3年間データ記録しつづけてます。

(第2号:レーザー)

第2号は、「レーザー」(SVG描画)

ちょっと不純な動機かも。少々事情あって、建物の壁にメッセージ「xxx建設反対」を投影するために製作しました:-) 。メッセージや絵をInkscape(お絵描きソフト)などでSVGのベクトルデータとして作成。これをx,y座標データに変換 => x,y座標データに基づき、5.1ch オーディオファイル(wav)を生成(レーザ光のON/OFFデータもオーディオファイルの1chに入れ込む) => USBオーディオアダプタで再生(DA変換) => オペアンプで差動増幅してガルバノミラーを制御。ガルバノミラー(鏡2つ)は、レーザーポインターから出るレーザー光を任意の座標に反射させ、像にします。全て覚えたてのPython言語で作成。我ながら頑張りました。動機は不純?なほど力が入るってやつですね。

(第3号:メイカーズバザール大阪にて)

第3号は、「レーザー」(手描きをプロジェクション)

この頃(2013年末)にはFabrab Kitakagayaに出入りするようになってました。ラボの白石さんより、手描きの画像をレーザープロジェクションすると面白いんじゃ?とアイデアをいただき、前作を改変。マジックで描いた絵をパイカメラで撮影し、open-cvという画像処理ライブラリで輪郭抽出してx,y座標データを生成し、前作と同様にしてガルバノミラーをコントロールし、レーザーで描画します。メイカーズバザール2014に出品して以来、お子様に人気の高いアイテムとなり、毎年出品しています。子供の絵って本当に素晴らしい。

(第4号:ツケッシー)

第4号は、「ツケッシー」

防犯目的。旅行で長期留守にすることになり必要に迫られ作成しました。照明のリモコン自体をラズパイに代行させることによって、家の照明を定期的に付けたり消したりするものです。もちろん、旅行先からもネット経由でコントロール可能。おかげで、ご近所さんは、家族旅行は知ってたけど、旦那は留守番してると勘違い!どうやら目的達成してたようです。なお、この頃(2015年3月)から電子工作チーム「えんや」で活動開始。メンバーの影響でAVR、mbedなどのマイコンも覚えることに。

(第5号:フルカラーLEDキューブ)

第5号は、「フルカラーLEDキューブ」

メイカーズバザール大阪2015と2016に出品。マイコン内蔵型フルカラーLED(いわゆるネオピクセル)を全部直列にしてキューブにし、ラズベリーパイで作成したデータを、AVRに送り、AVRで生成したパルスをLEDに投入し、フルカラー点灯するものです。

「Python使うと簡単にできるでしょ」をデモするために製作しました。Pythonって、すごく簡単かつ応用分野が広く強力な言語です。グローバルに普及していますが、日本では今いちです。もっと普及して欲しいものです。

(最後に)

最近、ESP8266というマイコンをMicroPythonで使うことに夢中になってます。ラズベリーパイではないけどPythonという軸は貫こうと思ってます:-) 。電子工作に興味ある方は、是非「えんや」に参加してみては? いろんな得意分野、個性を持つ人がいて、いろんな情報が入ってきます。面白いですよ。

【番頭リレーブログ#8】デジタルFABで自然に倣うものづくり

2016.07.29

番頭の高橋祐介です。会社員・個人Maker・羽ばたき飛行機製作工房 主宰。 趣味で羽ばたき飛行機の製作を始めて10年になります。

10年以上にわたり、趣味で「羽ばたき飛行機」開発に取り組んでいます。個人が楽しめるホビーの領域で、室内で飛ばせるような小型の電動羽ばたき飛行機が成立することを示したパイオニアと自負しています。

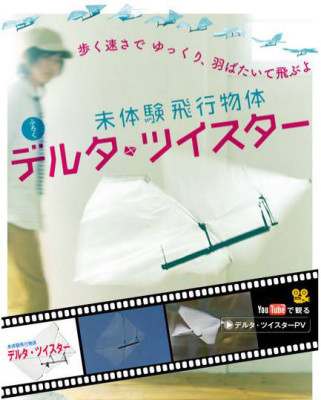

活動を始めた当初から、ネット上で国内外の情報を収集したり、ネットを通じて知り合った同好のインドアプレーン仲間と飛行会を行ったりしていました。それが6年ほど前、当時まだMake: Tokyo Meetingという名前で東工大で行われていた現Maker Faireに参加してデモフライトを行ったのがきっかけで、模型飛行機に関心のある多くの関係者の知遇を得て、学研大人の科学マガジンで「デルタ・ツイスター」というオリジナルデザインの羽ばたき機をふろくキット化していただくことになりました。また、しばしばTV取材を受けたりするようにもなりました。

その後、2012年に刊行されたクリス・アンダーソンの「MAKERS」を読んで衝撃を受け、無料の3D-CADや3Dプリンティングサービスを利用したパーツ開発に踏み出しました。またFABLABの運動のことを知り、当時ちょうど大阪で設立準備が進んでいたFABLAB KITAKAGAYAに飛び込んでメンバーに加えていただきました。3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作マシンを初めて身近に使えるようになった感激もさることながら、ものづくり全般にわたって幅広い分野の仲間と知り合うことができたのは、その後の人生が変わったといえるほどの収穫でした。

パーツ出力に3Dプリンターを利用することで、同型部品を量産したり、キットを使ったワークショップを行えるようになりました。FABLAB KITAKAGAYAがスタートしたのと同じ3年前から、オリジナルデザインの3Dプリント羽ばたき機を用いた入門ワークショップを始め、これまでに累計1000機以上を作っていただきました。3Dプリント技術によって、羽ばたき飛行機の魅力を多くの人達に体験してもらえるようになったと思います。 初代の「Flying Pants」から現行の「タケソプターNEO」まで、基本デザインは共通ながら、パーツ構成は大きく変化しています。ワークショップでの知見をフィードバックしながら、作っては直しのラピッドプロトタイピングができればこその進化といえます。

パーソナルファブリケーション、メイカームーブメントというコンセプトがもつ可能性の大きさに心躍らせた日のことを忘れず、FABLAB KITAKAGAYAの運営をお手伝いすることで、自らの活動とあいまって、同コンセプトの具現化と社会への浸透・定着に微力ながら貢献できればと思っています。

最後に余談ですが、「何で羽ばたき機?」とよく聞かれますので一応の定番回答を。講演やワークショップの度に説明しているのですが、地上に羽ばたいて飛行する生物が出現して3億年経っています。それ以来現在に至るまで積み重ねられた羽ばたき飛行の進化の精緻さ・多様さにすっかり魅了されているからというのが答です。現生人類が出現してからたったの25万年です。その一瞬ともいえる短い間に成し遂げられたことの大きさを評価する見方もあるかと思いますが、時間にして1,200倍の差は圧倒的です。こと羽ばたき飛行については、人類による理解はまだ緒についたばかりといえます。未知なるものへの科学的探求心こそが人類を定義づけると信じる者の一人として、羽ばたき飛行は生涯を賭けるに余る深遠なテーマなのです。

【番頭リレーブログ#7】Reprap系3Dプリンタづくり

2016.07.22

Fablab北加賀屋番頭の高橋謙司です。

ラボでは電子工作と3Dプリンタ制作等やってます。

本業は大学や企業の教室や会議室のAVコントローラーの作成などしてます。

後趣味が講じ現在はFabスペース「谷6Fab」を運営してます。

今回は以前製作していた3Dプリンタの事を書くことにします。

以前から木工(主にスピーカ作り)は行ってましたが、「Make: Technology on Your Time」という本が日本でも販売され木工のCNCの制作記事などがあり工作機械に興味持ってました。

丁度その頃個人でもレーザーカッタ-を購入出来る環境が出来、小型車を購入する位ならレーザーカッタ-を買ってしまえと購入して色々切ってましたが特に作る物も無く余り活用出来て無い時、FDM方式の特許が切れて、各社から比較的安く3Dプリンターが販売されメンデルと言うオープンソースで3Dプリンタを自作するのが流行り出しました。

日本でもATOM等がリリースされ一寸したブームに成りましたが未だ価格が高く購入には至りません。

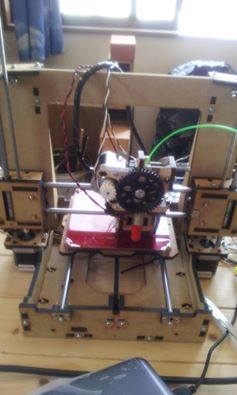

オープンソースなので調べて行くうちにレーザーカッターを使えば安く作れるのではと思い、ATOMをベースに2D CADで設計し1号機を制作しました。材料費4万位で収めました。

それと前後して関西にFablabを設立する話を聞き、参加し番頭として現在に至ってます。

1号機は全てMDFと言う木の粉を接着剤で固めた合板で作り、その後MDF_ATOMで自身の3Dパーツを作り改造して、3Dプリント部とMDFフレームの合体品を制作し北加賀屋に持って行き発表しました。

そこで色々な意見を聞き、レスポンスが返って来ると更に改良したくなり、次の機器の制作に入ると言う良い環境に入りました。

この環境こそFablabの良さだと痛感しました。

2号機は少しサイズの大きなPrusa i3をやはりMDFで作りました。

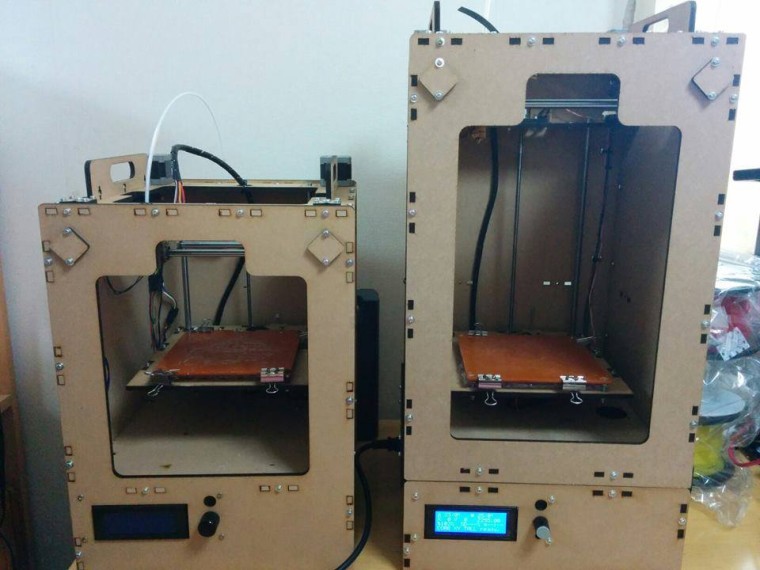

その頃北加賀屋の3Dプリンター打倒をテーマにフレームをBOXタイプにし駆動方式をCorexy式に筐体サイズを30cmx30cmx42cmに納め、加工範囲を15cmx15cmx15cmとした形で制作しました。

上部に補強のバーを付け持ち手にしてあります。

命名は「取っ手も素敵1号」としTS1シリーズにし幅広タイプと背高タイプのバリエーションが増殖する事に。

ラボに持込暫く使って頂き好評でしたが、ラボスペースの関係や、新機材導入の為、現在は自店に置き、時たまメーカーズバザール大阪 等に展示してます。

北加賀屋の機材を使用してませんが、ラボでの意見や評価をいただけるとモチベーションが上がり、制作、改造が続けていけます。

Fablabに参加して良かったのは他のFablabメンバーの方との交流だと日々感じております。

3Dプリンタも現在は安く購入出来自作する必要もないですが、内部の構造や制御部等を理解するには作るのが一番です。

市販品を購入しても内部は理解できません、電子工作もキットでも良いですので機会が有れば組立てて下さい、何でも良いです。

上手く動かない時も有りますが、壁に当たった時解決できれば最高にレベルUPします。

日々色々作ったりしてますので facebookpageで谷6Fab探して下さい。