【番頭リレーブログ#6】ものづくりレシピ作り_後編

2016.07.21

さてさて、前半では私の作った「D3」について書かせてもらいました。後半は「D3」をファイナルプロジェクトとして提出したファブアカデミーと言う遠隔講座の話を書いていこうと思います。

ファブアカデミーとは、ファブファンデーションが開講している遠隔講義で、毎年1月から半年間をかけて、全20回毎週1つの課題を制作していきます。講義はボストン時間の水曜日AM9:00(日本時間PM11:00)に始まり、200人以上の受講者が世界中のラボからビデオチャットを繋ぎ、前週の成果発表と次週の課題に向けた講義を受けます。

フアブアカデミーの様子

講義内容はマサチューセッツ工科大学で開講している人気講座「How to make (almost) anything」と概ね同じくなっており、毎週の提出課題を評価委員会が査定し、パスすると修了証が授与されます。

課題は、ただものを作るのではなく、機材を利用した課題制作をどのような方法で制作したか?どこで失敗したか?などを、ウェブページにまとめ、公開することが求められています。

当然、全て英語ですし、毎週の課題には16時間以上費やすことが望ましいとされています。んー、書いただけで吐きそうですね。

しかし、5000ドルという高額な授業料を払い、過去の卒業生でもある、ファブマスターたちがサポートに入ったり、地域ごとでレビューをしてくれたりと、いろんな目や手や覚悟が関係してくるため、多くの受講者はこのロングロングジャーニーを、あらゆる体液を垂れ流しテンパりながらも逃げ出さずに卒業していきます。

卒業式は、毎年のFabLab世界会議の中で行われており、ビデオ会議で顔を合わせていただけの人たちと直接会い、話せるというのも感慨深いものでした。

2015年の卒業式

今年も世界中264名、日本国内のラボからも13名の方が受講し、6月にファイナルプロジェクトのプレゼンテーションが終了しました。詳細が気になる人はこちらのページを読んでみてください。

これだけの人数の受講者たちが同じ課題で制作を行うわけですから、集まる情報は膨大なものになります。うまくいったものばかりではなく失敗した事例も数多く見られるため、個人では想像すらできなかったことが知識として吸収できるということがおこり、その体験はなかなか興味深いものです。

また、研究の最先端をいく講師陣が講義やトークなどを担当しているため、そこで紹介されるファブ界隈の最新のトレンドや、技術を知れるということも大きな意味があると思います。

そして、技術の活用も環境や文化が変われば信じられないアイデアが飛び出したりもします。作られた背景を発信することで、他者の興味を強く引けることもありますし、応用として自身の制作にも活用できるインスピレーションを得ることもあります。

インターネットを介して共有された知識と、自ら体験して会得した知識では、解像度に雲泥の差があると思いますが、扱えるデータ量が増えてきているため、自身の制作の指針を決めるための根拠としては有用に扱える状況が揃ってきているように感じます。

これら全て、制作の過程が「ものづくりレシピ」的に公開されているからこそ、できることなのです。

さて、「レシピ作り」の話に戻りましょう。

ものづくりに限らず多くのレシピでは、こうやったらうまくいくという正攻法が書かれています。

このような場合、うまくいけば後進者が知識源として活用してくれます。

その中に、ユニークな動機や背景を書き込めば、他者を巻き込み、共感を得る切っ掛けになるかもしれません。

そして、私が一番興味を持っていることが、失敗過程が書かれたレシピから得られる知識です。

失敗した場合、「なぜ」起きたかということを考えなくては先に進みません。失敗の原因を考えることで得られる知見は、成功時よりも多くの情報を持っている場合が多く、「原因」が別の事例と繋がることにより、同じような「失敗」への対策も進みます。別の体験と紐付けが起きれば体系的な知識を育む土壌になるように感じていて、それは、記録を読むことでも起きていると考えています。これはFabLabのサイクルでいうと「共有」と「学び」の接続部分の話で、成功レシピをトレースするだけでは得難い部分を、失敗体験の共有が補っているように思えます。

そして、失敗経験から育まれる知識体系は、個人が持つものづくりに対する嗅覚に大きな影響を与えていると思います。直感的に、「これは失敗しそう。」とか、「こうしたいいのでは?」とか判断できることがあるのですが、その直感の根拠はこの部分に依存しているのではないでしょうか?

失敗を記録することで、自分の持つ知識体系を豊かに、そしてしなやかに変化するものとして位置付け、かつ他者にまで良い影響を及ぼすならば、やっておいて損はありません。

私個人としては、失敗の記録をいかに抽出するかそしてアーカイブするかということを今後の課題に「D3」の開発を進めて行こうと思っています。

そして、最後に皆さんに再度お願い。

「みんなでものづくりの記録取り始めましょう!」

皆さんの心に響く部分がすこしでもあれば、私はとても嬉しいです。それではさよーなら。

【番頭リレーブログ#6】ものづくりレシピ作り_前編

2016.07.16

番頭の白石です。

テーマは「◯◯作り」とのことなので、今回は「ものづくりレシピ作り」について考えたいと思います。

FabLabでの活動は、個人的な制作を、自分の中だけに留めず広く共有し、その反響を自身の学びに結びつけ再び制作するという「Learn Make Share」のサイクルを回すことが推奨されています。

「3Dプリンタ」や「レーザー加工機」という機械が目立ってしまうため、デジタルファブリケーション機器を使った「作る」だけ場所と認識されがちですが、「学び」と「共有」もラボの活動の大きな部分を占めており、「共有」することに対しては様々な効果が期待されています。

例えば、似たようなものを作ろうと考えている人の参考になったり、クリエイティブ・コモンズを用い、著作権の一部開くことで、自分以外の誰かが改変・再制作してくれる可能性が生まれたり、プロジェクトに共感する仲間を見つけることにつながったりなど、成功事例も多く出てきています。

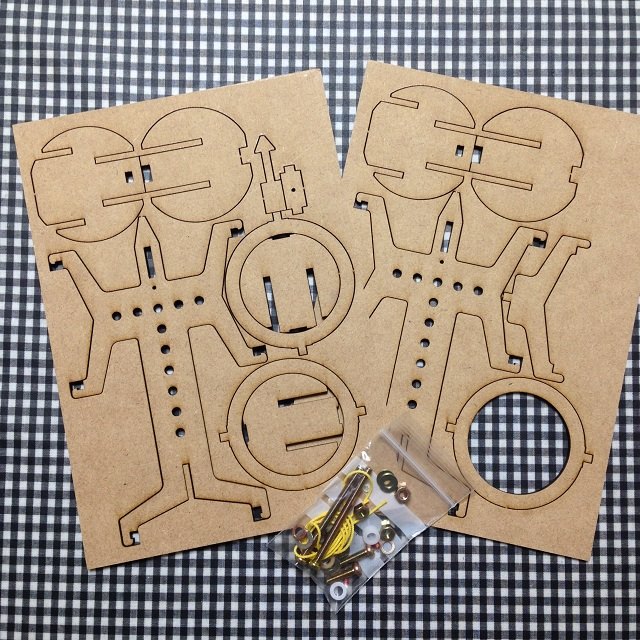

ものづくりレシピ共有サイトの例 Fabble

公開するだけではこのようなことは起こらないため、そこに纏わるさまざまな試行錯誤が必要なのですが、記録を作らないことには素敵な夢も実現しません。

「じゃあ、みんなも明日からどんどんものづくりレシピを公開して、夢掴んでいこーぜ!約束だゾ!」

といってもピンとこないのは重々承知しております。正直私もめんどくさいなーと思っている一人ですので。

しかし、記録をまとめて誰もが閲覧できるようにすることで社会的にいろんな利益があるのだろうし、自分の開発の記録がピースの一つになってその後発展していく、そんな経験もしてみたい。

そこで私は、「頑張って記録するなんて絶対に嫌!なんか作ってめんどくさい思いをせずに解決しよう。」という考えに至りアイデアを煮詰めました。

多くの「ものづくりレシピ」は、文章だけでは分かりずらいため、動画・写真を中心に、その詳細を記述で補うという形で公開されています。

しかし、制作に集中すればするほど、記録に手が回らなかったり、忘れてしまったりと、重要な部分が画像に残らないことは頻繁に起こります。そして、後でまとめようとするのですが、覚えていなかったりします。

また、ビデオカメラを使って動画で全てを記録するという方法もあると思いますが、長時間の記録を、第三者に伝わりやすい形に編集することは時間と労力がかかるため、いつもできるわけではありません。

そして、頑張って公開したとしても短期的にに効果が現れるものでもないですから、モチベーションが上がらないという問題もあると思います。

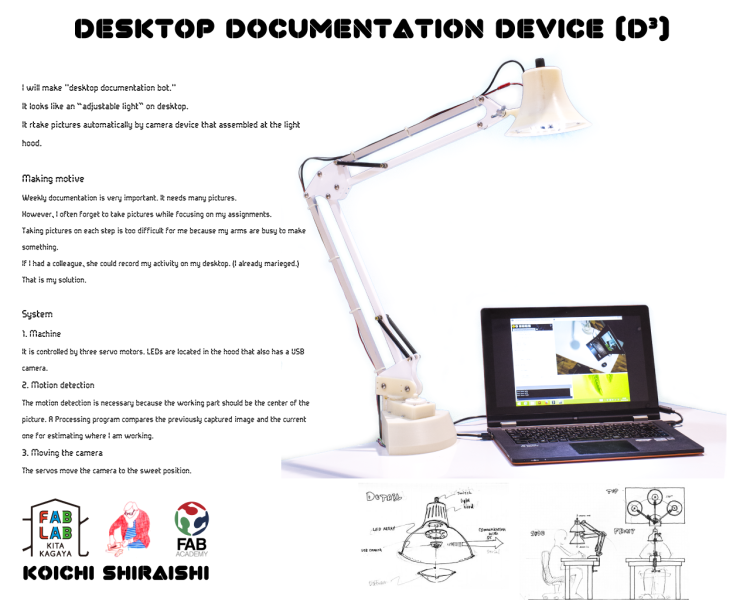

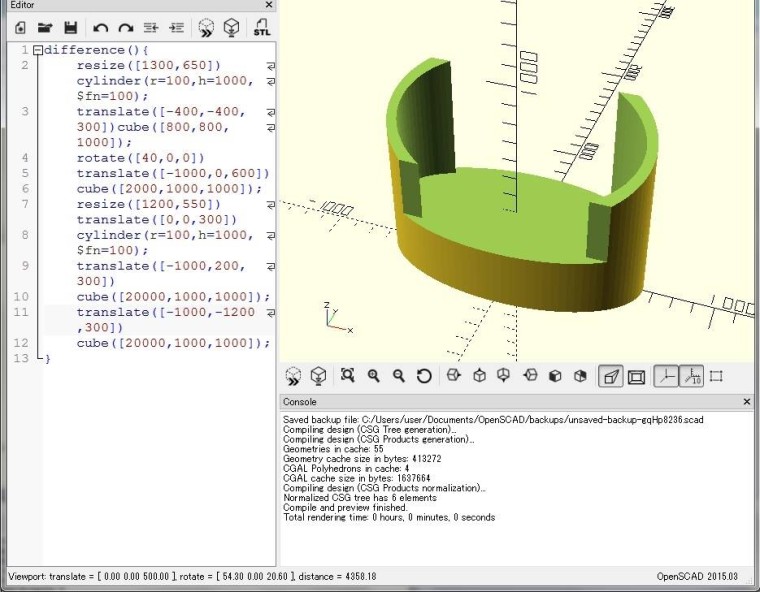

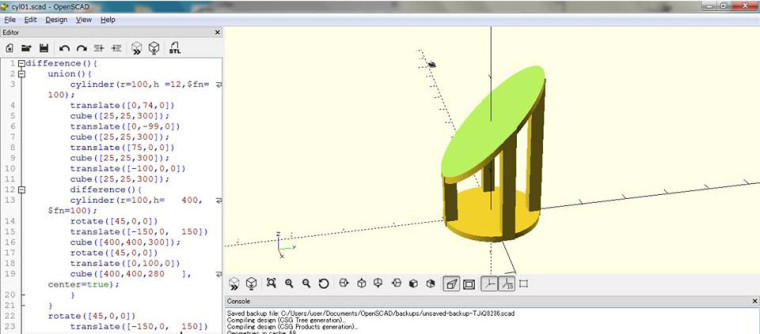

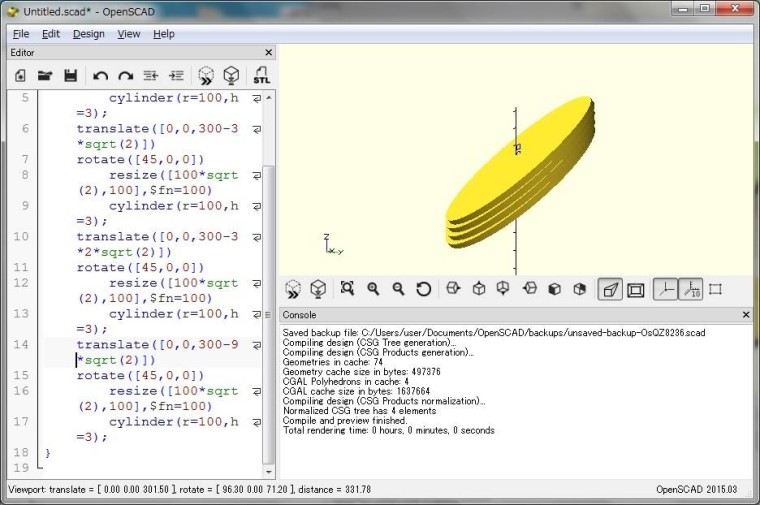

作業者が何もしなくても勝手に扱いやすい記録を残す方法を検討して、私が試作したのがこちら。その名も「D3(ディーキューブ)」!

「Desktop Documentation Devidce」の略で、机の上の作業者の動作を自動的にを記録する装置です。

「D3」プレゼンテーションポスター

機構は非常に単純で、フード内に付けられたカメラデバイスをPCに取り込み、作業者の動きの中心点を画像を通して検出しています。(具体的には、フレームごとのグレースケール画像の差分とって、その重心を算出しています。)そして、動きの中心が画角の中心に入るようにライトアームを旋回させて、写真を撮影するというものです。

ライトに付けられた、マイコンはモータを操作するだけのものでPC側に制御プログラムがあり、撮影された写真はPCに保存されます。作業終了時にプログラムを閉じると、写真群はタイムスタッンプと一緒にHTML化され保存されます。

まだ問題点はたくさんあるのですが、ファーストプロトタイプとしては上出来かなというものができました。

「D3」システム説明動画

この「D3」は、世界中のファブラボ関係者が機材の使い方やプロジェクトの進行方法や、ドキュメンテーションの方法を学ぶ「ファブアカデミー」という通信講座のファイナルプロジェクトとして、昨年作ったものです。

さてさて、結構なボリュームになってしまったので、前半はここまで。

後半は、ファブアカデミーとはなんなのか?そして、「D3」を通して私が今考えていることを書いていこうと思います。

【番頭リレーブログ#5】勉強できる環境づくり

2016.07.09

ファブラボ北加賀屋で電子工作チーム えんや(演磁日亜長屋)発起人の阪本です。

私が電子工作チームを作るに至った経緯を少しお話させていただきます。

「身近に勉強できるところが無かった!!」

電子工作をしていてLEDがピカピカ光らせたり電子音を鳴らすだけでも結構楽しいものです。

身近なArduino(アルドゥイーノ)などのマイコンを使えば簡単にモーターを制御できてミニカーを前後左右と思いのまま好きな方向へ動かすことができます。

しかし最初に最大の壁が立ちはだかります・・・

「これは、やっとれん!!」

私はマイコンやプログラムを使う仕事ではないのでArduinoを使おうと思うと全て独学で勉強をせざるを得ませんでした。もちろん東京秋葉原では多くのセミナーが開催されているのですが交通費だけでもバカになりません、受講料と宿泊費を合わせて5~6万なんてザラというのが多くありました。

「3Dプリンターを探して東へ西へ」

そんな中、4年前の2012年に空前の3Dプリンターブームが起こります。熱溶解式のFDM-3Dプリンターが価格破壊をおこし手の届きそうな製品の情報が溢れだしました。目新しい物好きの私にとってはとにかく造形してるところを見てみたい、そんな思いで西へ東へ奔走する日々が続きます。

以前、機械設計をしていましたが製図はドラフターというなんともアナログな作業台で作図をしておりました。3Dプリンターを使うには「3DCADをマスターしないと何も作れない!!」と知ると123D-CADのセミナーが岡山であると聞きつけては新幹線で向かった記憶が今もあります。

「ファブラボとの出会い」

その頃ふとホームページを検索してると大阪で3Dプリンターを見れる場所がある!!しかもそれが家の近所、「ファブラボ北加賀屋」でした。”灯台下暗し”とは正にこのことです。

そこからは普通の会員さんとしてもの作りをしていました。

まだ電子工作はもっぱら会員さん同士での会話であった様に思います。

「誰もが簡単に電子工作が出来る場所を!!」

しかし色々と会員さん同士でお話をしていると非常に詳しい方が沢山いらっしゃいました、お仕事で使われてる方や趣味の方でも数段私より詳しい情報が飛び交います。そうこうしてるうちに当初の目的の「関西で勉強できる場が欲しい」そんな本音を吐露しました。すると皆さんが「いいんじゃない?!作りましょう!!」と力を貸してくれる源流の流れができます。当初の構想から4年ほどが経った2015年2月に何とか”えんや”をスタートさせることが出来ました。

現在はハード&ソフトに強いメンバーとともに分りやすいワークショップや資料の作成を試行錯誤で作っています。ワークショップの回数も十数回を迎えることができました、これからも初心者の方に解りやすい勉強会やワークショップが開催できればと思っております。

古い空気感があるものへの興味

実は電子工作チームで活動をしてると、とにかく最新のものばかり追っていると思われてしますのですが実は古い建物や寂れたものに興味が引かれます。リノベーションされた古民家を見学してることが多いでしょうか。演磁日亜長屋の長屋はファブラボ自体が長屋であると同時に古い長屋の風情を見てまわるのが好きなのでこのチーム名に入れています。

作品のご紹介

それでは最近の作品から紹介させていただきます。

「いまどこ」

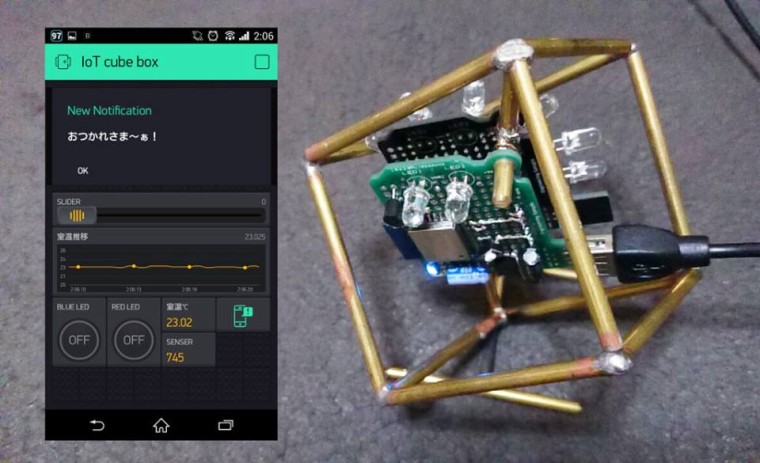

スチームパンク風な真鍮のフレームと最近流行のIoTを融合させてみました。

ちなみにIoTとはインターネット・オブ・シングスの略で物とインターネットを接続させて、人が物をモニタリングやコントロールを可能にするといった意味があります。

「いまどこ」はご家族で手軽に使えるコミュニケーション・ガジェットをテーマに作りました。例えばご主人が帰宅時にスマートフォンのアプリボタンを押すと「いまどこ」のLEDが点り出します。

ご自宅にいる奥さんがポンっと「いまどこ」の金属スレームを触れると主人のスマートフォンに簡単なメッセージを自動返信すことができます、なので手が濡れていても大丈夫なわけです。

その他にも温度センサーを搭載しているので遠くからお部屋の温度を確認して先にエアコンのスイッチを入れるなんてことも・・・・こんな便利なIoTも最近は簡単に作れるようになってきています。

「ノスタルジック・ランプ」

昨年2015年のメイカーズ・バザールの作品です。

ワインボトルの底をカットし中にフェラメント型のLEDを入れました。

螺旋階段を下りる様に徐々に点灯させています、是非YouTubeをご覧ください。

苦労した点はこのLEDが高圧の80V付近で点灯するので小さな回路で12本を制御するのが少し難しかったですね。

「Nixie Tube Collection」

今年のバザール向けの作品です。

レトロでモダンなニキシー管という表示電球を使った作品です、でも作品というよりは基板そのものですが、何か?!w

最近はLEDが主流になってしまいすっかりニキシー管を見かけることが少なくなりました、でも灯すとこんなに暖かな感じで光ます。

7月9日10日ATCの会場でお待ちしております。是非、遊びに来てくださいね。

最後に・・・

ファブラボでは皆でわいわいと話しながら分らない事が相談できますので一度足をお運びください。

えんやも初心者向けのワークショップを色々と開催していきます、下記のFacebookよりご登録お願いいたします。

えんや(演磁日亜長屋)Facebookグループ

【番頭リレーブログ#4】CNCでものづくり

2016.07.01

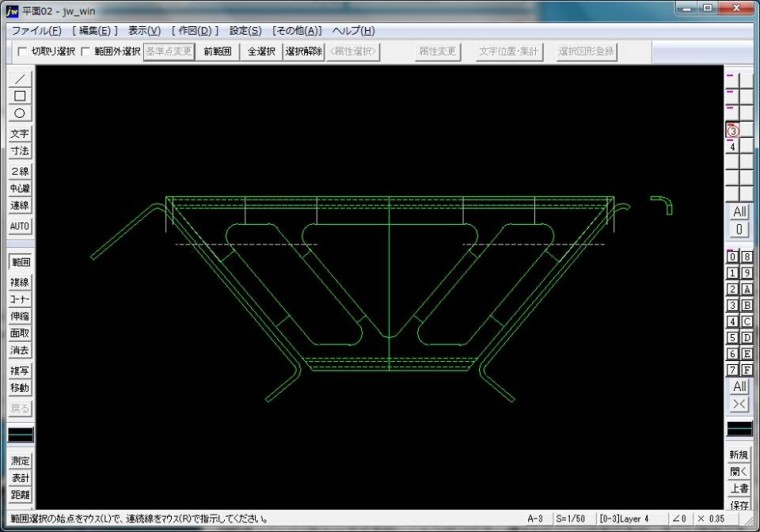

番頭の兒島です。 本業は木工、展示会専門の大工職をやっています。角材とベニヤでいろんな形のものを作るのが仕事なんですが、今までで難しかったものの中から二つ、紹介させてください。前の職場でCNCルータ導入後3ヶ月ほど後の、連続した製作物です。

まずは1300パイの透明アクリルの案内看板を載せる台座です(使用した材料はコンパネt12、ラワン曲げベニヤt3、芯材24*45。ちなみに曲げベニヤとは、通常のベニヤは単板の木目方向を縦横相互に積層しているのを、一方向だけにして曲がりやすくしたものです。)楕円であるだけで面倒な上、円柱の斜め切り形状は、木工で作るには難物です。

円柱は天地をコンパネで、切った丸に角材で縦に桟をいれ、ベニヤを貼ってつくる。そんなに難しくありません。(ベニヤを貼る、と言うのは、木工ボンドを塗った上でエアタッカー(コンプレッサー駆動の二股釘打ち機)で固定することです。) ところが斜め切り形状にするためには、当然ながら角度をつける必要がある。こんな感じですね。

あえて手作業でやるなら、ジグソーでたとえば30度ごとに角度を変えて切る、かな?でも面倒くさすぎ、やりたくないです。ジグソーは精度の出ない工具でもありますし。で、実際やったのは、コンパネ12ミリを3ミリピッチ4段に加工して、擬似的に角度のついた断面を表現しました。我流2.5Dデータ作りです。

想像していただけるでしょうか、それほど簡単ではありませんでした。上下で角度が反転するので表裏2種類、さらに左右もそれぞれ作るのに、何度も失敗して一日以上かかりました。…一日くらいで何を大げさに、と思われましょうが、モノを作ってナンボの世界、PCの前に座って一日苦しんだだけでした、では日当も請求できないのです(ウソです。請求はします)。納期(積み込み)まで後○日、の中の一日なのです。

結果…できました。パーツ設計一日強、CNC作業半日、組み立て一日、計三日でできました。昔ならまずできません、他を当たって下さい。という筈のものが、三日で出来てしまいました。CNCルータすごい!!…とはいえ、今ラボのCNCで、type3使って作る自信無いです。

さてもう一品、こちら2D図面だけで。

中央台形部が、天伏せ、平面です。左右はそれぞれの側から見た立面。総ワイド15メーターの、壁面がH2600まで立ち上がり、外R400でH3000の天井になり、かつ図のごとくその天井に角Rの平行四辺形と三角形の開口が空き、アールで前面に降りてきて空中で止まる、凝ってます。OpenSCADで描こうと挑戦しましたが、挫けました。2D図は元図面から製作用に起こしたもので、平面と立面が同時に描いてあるのは、私だけが解ればよい製作図なので補助線等含みこう描いています。実作用には、レイヤ分けしてさらにいっぱい線が引いてあります。もう今見ても何を考えて描いていたのかさっぱり解りません。あと、大物の場合トラックに乗るサイズというのが当然あって、しかるべき分割線を実線で入れています。実作の場合、本当にここで割ってあってるの?という不安のつきまとう分割線です。

これでアールの斜め切りを階段状に加工する技を覚えて、そして先ほどのが2作目です。納期の同じ大小二品、いくらCNCルータを入れたからって、だからできるはずだと?と言いたい、でもできたから自慢したい二品でした。

当時使っていたCNCルータですが、こんなやつです。

導入したのは4年前ですが、すごい中古です。FANUCの制御版のついた、平安と言う機械メーカーのCNCです。どれくらい中古かと言うと、データサイズがMで表示されます。メガバイト、ではなく、メーターです。データ入力にパンチングテープを使っていた、そのテープ長です。8インチくらいのモノクロCRT(320*240とかなかんじ)に、Gコードはそのまま表示されて、動いてました。制御盤の入力はテンキーだけで、それでGコード打ち込めるようになっているんです。電話帳(死語?)のようにぶあつい取り説が何冊も有って…実際には、markIIというCAD_CAMソフトから作ったGコードをLAN-シリアル変換して送っていたんですが、なんていうか…専用機を、ソフトでムリから動かすわけで、もうあちこちすごいのかすごくないのか…まあでも、ラボのwoodpeckerとtype3よりは信頼性あったな。

まだいくつかご紹介したいものもありますが、今回はこの辺で。書いてて思ったんですが、どうも私は、2Dの図面から3Dの実作に起こすと言う、作業をときどき、仕事として楽しんでやれているようです。

【番頭リレーブログ#3】カスタマイズのためのプラットフォームづくり

2016.06.24

ファブラボ北加賀屋番頭のかしわぎです。

ラボでは主にビルドケットというけん玉を作っています。

「青春あるでひど」という科学のポッドキャストを10年くらい毎週更新していたりもします。

けん玉は日本生まれの伝統玩具です。

学校などでも知育玩具として使われるので、ほとんどの日本人は遊んだことがあると思います。

2010年ごろからアメリカでも大流行し、逆輸入もあいまって日本でも人気が再燃しています。

けん玉が現在の形になったのは、およそ100年前の大正期、広島県呉市。

このとき、けん一本、皿三つになったようです。

さて、この100年の歴史を持つけん玉の形。

完成していると思いますか?

もう変える余地がないと思いますか?

私はそうは思いませんでした。

玉をけんにさす、とめけんという技があります。

十人いたら、一人か二人くらいしかできないでしょう。

十人のうち五人、とめけんができるけん玉を作ることはできないか。

十人全員、とめけんができるけん玉を作ることはできないか。

「そんなの作ったら、けん玉がおもしろくなくなってしまう。」

はたしてそうでしょうか。

私はそうは思いません。

もっと難しい技に挑戦する、そういう遊びにシフトするんだと思います。

道具の進化は遊びのステージを変える。

けん玉を自分の思うままに作り変えられるものにしたい。

私にとっての「パーソナル・ファブリケーション」 (個人的なものづくり、多品種少量生産型デザイン)はここがスタートラインでした。

ネット検索でファブラボを発見し、私の作りたかったものは現実の形になりました。

ビルドケットは、レーザーカッターでMDF板を切断して作ります。

設計図は平面なので、作図もかなり簡単です。

これからは、どうやってみんなにカスタマイズしてもらうかを考えていきたいと思っています。