Fab Academy 2017終了しました!

2017.07.27

1月からスタートしたFab Academy。

北加賀屋からは私とムラサキさんの2名が受講していましたが、無事2人とも卒業することができました!

いろいろアドバイスいただいた方、ありがとうございました。

また、我々の散らかしの被害に遭われた方、スイマセンでした

今後の予定ですが、まず7月31日~8月6日にチリのサンティアゴで開催されるFabLabの国際会議Fab13の中で卒業式が行われます。

現地に行けばMITのNeilから直々に卒業証書が授与してもらえます。

残念ながら私は参加できませんが、ムラサキさんはチリに飛ぶ予定です。

そして、9月頭ぐらいにFab Academy & Fab13の報告会を兼ねたFab Nightを開催する予定です。

ご興味ある方は是非ご参加ください。日程等は近々告知いたします。

なお、以下が私の個人ページです。

英語とコードがお粗末なので細かいところは見られたくないのですが、皆さんに「シェアしろ」ってよく言ってるので晒します。

写真と動画で感じてください。

http://archive.fabacademy.org/…/fab…/students/200/index.html

↑このような事を半年かけて行いますので、もし来年受けてみたいなという方がいれば、アカデミー貯金($5,000+できれば渡航費。来年はフランス)を始めつつ、次のFab Nightで詳細についてお聞きいただければと思います。

(あと英語の勉強もお忘れなく!!)

以上、ご報告でした!

7/7,8,9臨時休業のお知らせ

2017.07.02

7/7・8・9はメイカーズバザールの準備&出展のため、ラボを終日クローズとさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、1ヶ月会員の方で、上記期間に会員期間がまたがっている方は、終了日を1週間延長とさせていただきます。

(こちらで変更処理を行いますので、特に手続きはいりません)

その週は是非メイカーズバザールの方に足を運んでいただければと思います!

どうぞよろしくお願い致します!

Experimental Farm プロジェクト!

2017.05.06

ファブラボ北加賀屋から徒歩1分の場所にあるコミュニティ農園“みんなのうえん”。

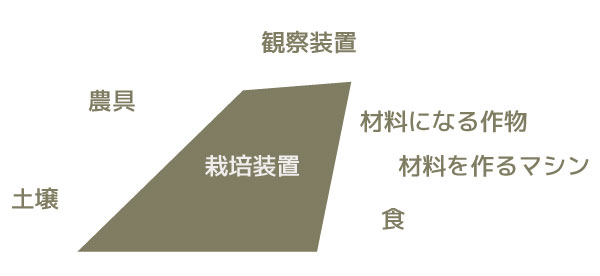

5月からその1区画を契約し、ここを実験用の畑⇒”エクスペリメンタルファーム”として活用していきたいと思います!

そしてこの度、このエクスペリメンタルファームを舞台に研究/開発を行うメンバーを募集します!

農作業で使うための道具を作るもよし

ものづくりのための材料を作るもよし

バイオ的な実験を行うもよし

作物のおいしさを追求するもよし

畑で作物を育てる場合もあれば、その周辺の研究開発を行い、確認/実証の場として畑を使う場合もあると思います。さらには全く畑使わないんだが、という場合もあるかもしれませんが、何となく紐づいていれば大体OKです。

わずかでも新しい何か(Something New)があり、結果の共有さえしていただければ、好きな事をしてもらって構いません。(もちろん、みんなのうえんさん及び他の利用者に迷惑をかけるのはダメですよ◎)

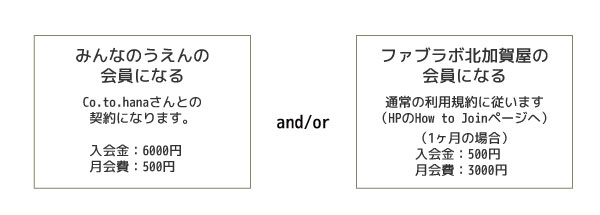

■料金について

参加する方は、利用する施設に入会していただければと思います。

「みんなのうえん」と「ファブラボ北加賀屋」のうち、少なくともどちらかには入会してください。

利用に当たっては、それぞれの施設の規約に準じます。

(ファブラボの利用方法はこちら)

さらに、畑を利用する場合、その他面積を占有する場合は、1区画あたり1,000円/月の利用料が発生します。

作付けできる場所は、残り2区画! 日当たり抜群です!

(↓赤枠の場所が空いてます!)

水やりについてはプロジェクトメンバー間で協力してやりましょう!

なお、畑を利用する場合は、みんなのうえんに入会していただきますが、水やりマシーンや観察システム、土壌の調査など、作物を育てない活動の場合は、入会しなくても構いません。ただその場合、園内に入れるのは、入会した人が同伴する時に限られます。

基本的なシステムとしては、以上のような形となりますが、テーマによっては、もっといろんな関わり方があるかもしれません。その辺りはできるだけフレキシブルに対応していければと思います。

ちなみに、みんなのうえんに入会すると、畑のほか、農具も一式借りることができます。

さらに併設するキッチンやスタジオも利用できるなど、素敵な特典がいっぱいあります。

施設の詳細はみんなのうえんのHPをご覧ください。

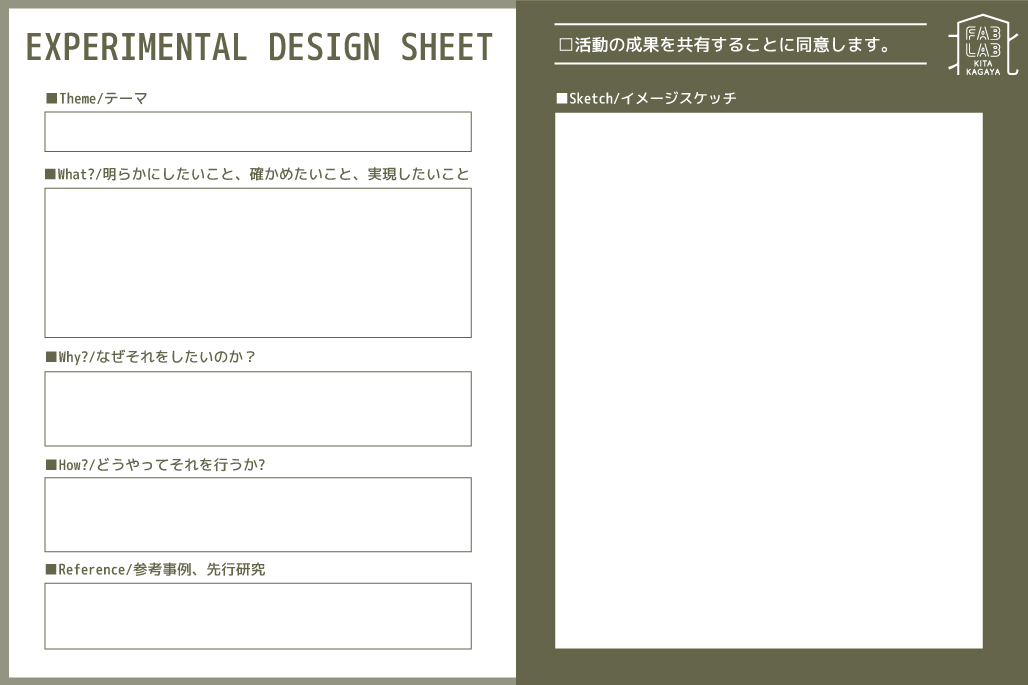

■参加にあたり

利用を希望される方は、以下のデザインシートに従って、活動の内容をお聞かせください。

評価や審査を行う予定はありませんが、やってる事や目的を共有された方が、ラボのメンバーをはじめ、いろんな方が協力してくれるのではないかと思います!

あえてファブラボでやる事のメリットが得やすくなると思うので、そのためのコミュニケーションシートだと思っていただければと思います。

申込締切はありませんが、みんなのうえんとの契約が一年ごとなので、とりあえず来年5月までを一区切りと考えています。

そこで更新すれば、継続して利用することはできますが、 今は種を蒔き始めるのに適した時期ですし、作物を植えるなら早めにスタートしてもらった方がいいかと思います!

お問合せ/申込みはファブラボ北加賀屋のコンタクトページからお願いします。

https://fablabkitakagaya.org/contact_page/

ちなみに、みんなのうえんさんは畑を貸してくれているだけなので、本件に関する問合せを、

みんなのうえんさんや運営母体のコトハナさんにしないようお願い致します。

(ただ、のうえんさんサイドも非常にウェルカムな感じですので、ゆくゆくは、みんなのうえんさんや他の利用者の方も巻き込んでいきたいなと思っています。)

ラピッドな開発も楽しいですが、ジックリ腰を据えて課題を探求する活動も、推進していきたいなと思っています。

普段蓄積したファブリケーションの知識や技術を生活の中で生かしたい方、

逆に課題を解決しようとする中で、それらを学んでいきたい方、

いずれも歓迎です。

本件については、5月27日のFab Night #14でも紹介しますので、気になる方は是非お越しください!

それでは、みなさんの自由な実験をお待ちしています!

課題製作チュートリアル

2017.04.27

ファブラボ北加賀屋では機材を利用するために、各機材ごとの課題を製作していただく必要があります。

製作していただくのは以下のようなネームカード。

これがそのまま機材利用の有資格者を示すカードになります!

3Dプリンター

レーザーカッター

ビニールカッター

小型ミリングマシン

刺繍ミシン

動画チュートリアルの通りに製作されてもいいですし、自分なりにアレンジしていただいても構いません。

最低限お名前やご自身を示す何かが入っていればOKなので、自由に作ってもらえればと思います!

各機材の動画チュートリアルはこちらにあります!

3Dプリンタ(Replicator 2X)

http://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-replicator2x

3Dプリンタ(FlashForge Dreamer)

https://fabble.cc/fablabkitakagaya/howxtoxusexxdreamer

レーザー加工機(トロテック)

http://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-trotecspeedy100

レーザー加工機(GCC)

https://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-gccvenus

ビニールカッター

http://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-craftrobopro

小型ミリングマシン(SRM-20)

http://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-srm20

刺繍ミシン

http://fabble.cc/fablabkitakagaya/tutorial-soleil100a

決して難しい内容ではありませんので、是非チャレンジしてみてください!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※課題製作の場合は、会員/非会員問わず機材をご利用いただけます。

※材料はご持参ください。(3Dプリンタ-のフィラメントを除く。)

※以下の日時を課題製作のための時間としてオープンしています。

①無料開放日(材料は有料となります)

毎週土曜:10:00-12:00

チュートリアルを見ながらご自身で製作できる方向け。

②有料講習(要予約)

毎週日曜:10:00-12:00

インストラクターによる指導を希望する方向け。

新レーザーカッター導入のお知らせ

2017.04.26

ファブラボ北加賀屋では新たなレーザーカッターを導入しました!

加工パワー加工面積ともに大幅に性能がアップしています!

trotec speedy 100R

レーザータイプ: CO₂

加工エリア: 610 x 305 mm

最大材料サイズ(高さ): 170 mm

レーザー出力: 30W

トロテックの使用に当たっては、会費とは別に以下の機材使用料がかかります。

機材使用料:500円/30分

レーザー加工用のノートPCを立ち上げた時から時間をカウントします。

なお、以前から使用していたGCCのレーザーカッターは加工パワーが弱くなってきましたが、

彫刻、及び紙などの薄い材料のカットを行うためのマシンとして利用していただければと思います。

こちらの使用に関しては、追加の料金はかかりません。

加工内容に応じて選択していただければと思います!

※今後機材をご利用いただくためには、機材ごとの課題を製作していただく必要があります。

トロテックの課題製作ページはこちらです↓